Ihren 40. Geburtstag wird Edyta Fischer nie vergessen. Die komplette Familie aus Polen war in den kleinen Kurort Bad Bevensen in der Lüneburger Heide zu dem großen Fest angereist. Am nächsten Morgen folgt das böse Erwachen: sie konnte nur noch undeutlich sprechen, die rechte Körperseite war gelähmt.

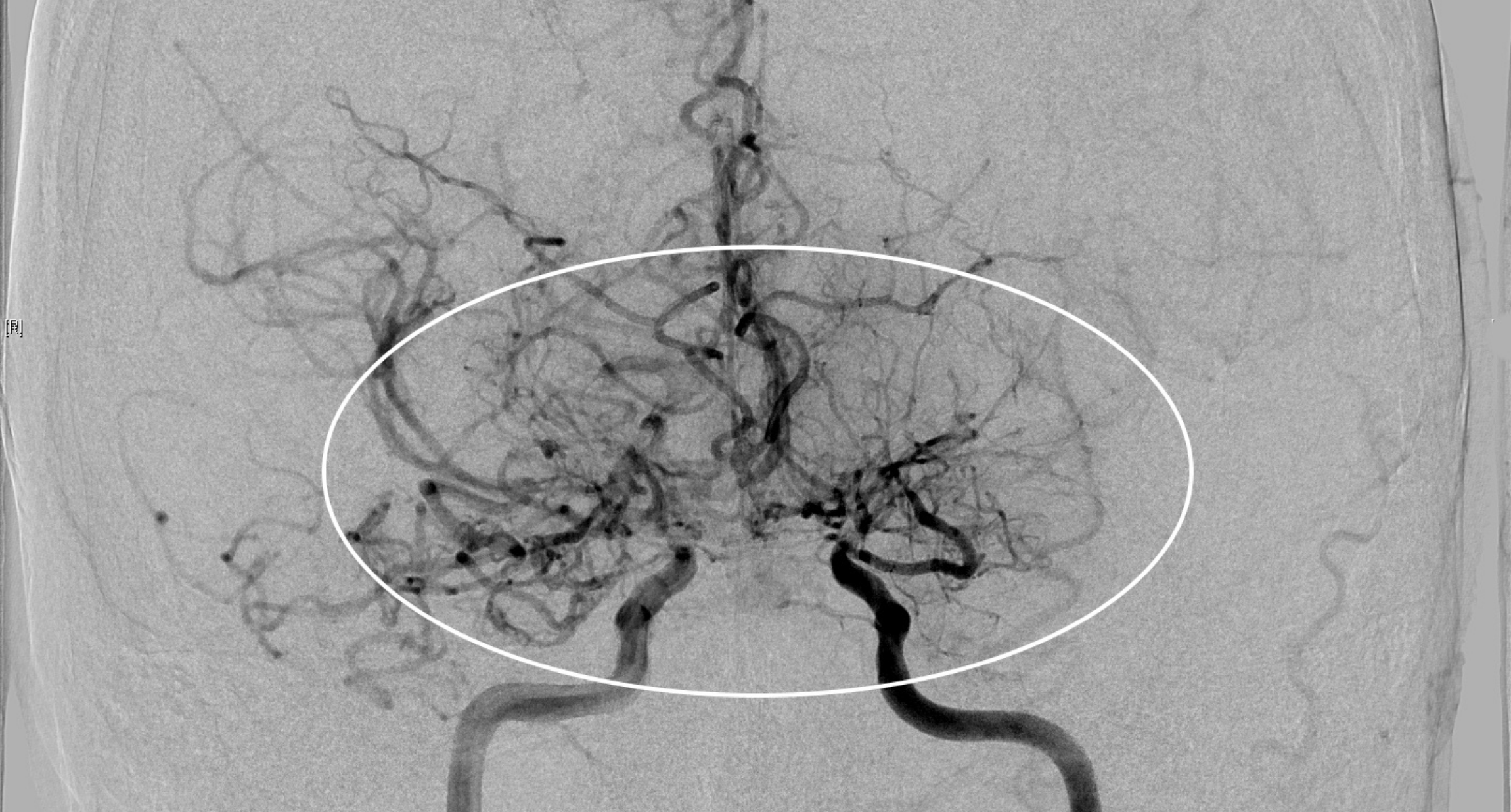

Edyta Fischer ist an Moyamoya erkrankt, einer seltenen Gefäßerkrankung, die zu Verschlüssen der großen Hirnarterien führt. In der Folge bilden sich kleine Umgehungs-Blutgefäße, die in der Angiografie – der radiologischen Darstellung von Gefäßen – wie eine Nebelwolke aussehen. „Nebel“ bedeutet im Japanischen „moyamoya“. Dort ist die Krankheit verbreiteter als in Europa. Patientinnen und Patienten haben ein erhöhtes Schlaganfallrisiko, da die Blutzufuhr zum Gehirn nicht ausreicht oder es zu Hirnblutungen kommen kann. Doch davon ahnt die Mutter von zwei Söhnen nichts, als sie an Pfingsten 2023 in das Krankenhaus in Uelzen eingeliefert wird und ihre Odyssee durch die Kliniken beginnt. „Ich habe vorher überhaupt nichts gehabt, ich war topfit und habe gedacht, das legt sich wieder“, erzählt sie.

Was fehlt Edyta Fischer?

Bei einer CT-Untersuchung stellt sich heraus, dass Edyta Fischer zwei kleine Schlaganfälle erlitten hat. Doch warum, bleibt zunächst unklar. Tests liefern keine Anhaltspunkte. Erst als die Sonografie-Fachpflegerin während der Doppler-Ultraschall-Untersuchung ein Geräusch wahrnimmt, das an das sogenannte „Möwenschrei“-Phänomen erinnert, ist der entscheidende Hinweis auf Moyamoya gefallen. Bis zur endgültigen Abklärung vergehen aber noch einmal zermürbende Wochen für Fischer, die selbstständig im Direktvertrieb arbeitet: „Und man muss wieder warten auf die nächsten Untersuchungen, dann vier Wochen auf die Ergebnisse. Ich habe Panikattacken gehabt, weil ich Angst hatte, wie es weitergeht. Meine Familie, meine Kunden und Teammitglieder haben mich in dieser harten Zeit sehr unterstützt.“

© privat

© privat

Wie alle seltenen Erkrankungen ist Moyamoya schwierig zu diagnostizieren. Kleinere Krankenhäuser sind für die multimodale Spezialdiagnostik nicht ausgelegt, dafür gibt es spezielle Kompetenzzentren – insgesamt drei in Deutschland. Neben einer umfassenden Angiografie der hirnversorgenden Gefäße, hochauflösenden MRT-Sequenzen und einer funktionellen MRT gehört auch eine PET-CT zur diagnostischen Abklärung bei Moyamoya dazu. „Diese Untersuchungen können nur an ganz wenigen Orten in Deutschland durchgeführt werden, weil man ein spezielles technisches Setup benötigt und auch sehr hohe Expertise bei der Bewertung der Ergebnisse. Nur durch die Zusammenschau aller Untersuchungen können wir mit Sicherheit die Gefäßbereiche identifizieren, deren Durchblutung mit einer Bypass-Operation wiederhergestellt werden muss“, erläutert Prof. Dr. Constantin Roder, Leiter des Zentrums für Moyamoya und assoziierte Angiopathien der Uniklinik Tübingen.

Blutversorgung im Gehirn ist eingeschränkt

Ende August 2023 bestätigt sich der Verdacht auf Moyamoya am Uniklinikum in Hamburg und an der Charité in Berlin – und mehr noch: „Ich sollte mich an einem Spezialzentrum operieren lassen. Das war ein Hammer für mich“, erinnert sich die gelernte Arzthelferin. Ihre ehemalige Chefin, eine Kinder- ärztin, empfiehlt ihr das Zentrum für Moyamoya in Tübingen. Bei Constantin Roder fühlt sich Edyta Fischer sofort gut aufgehoben: „Er hat mich gleich zurückgerufen und mit mir geredet. Hier bin ich nicht nur eine Nummer.“ Doch die Nachricht, die der Experte für sie hat, ist niederschmetternd: Die Blutversorgung des Gehirns sei deutlich eingeschränkt, man solle zeitnah handeln. „Die chirurgische Bypass-Anlage ist bisher für viele Patientinnen und Patienten mit derartigen Gefäß- verschlüssen die einzige effektive Therapie, um das Risiko für wiederkehrende Schlaganfälle und die damit verbundenen Defizite zu reduzieren“, so Roder.

Edyta Fischer erhält Ende November 2023 in Tübingen die erste Bypass-Operation. Im Januar 2024 folgt die zweite. Beide hat sie gut überstanden. „Manche Sachen müssen jetzt andere für mich machen. Das musste ich erst lernen“, erzählt sie schmunzelnd. „Ich bin dankbar, dass ich am Leben bin. Ich kann wieder Auto fahren und meinen Beruf ausüben.“ Ihr Dank gilt Roder, der „mir so geholfen hat“ und dem ganzen Team in Tübingen. Lachend fügt sie hinzu: „Ich konnte meine Haare behalten, musste nur je einen kleinen Streifen links und rechts rasieren. Da war ich auch froh.“ Doch eine Sorge wird Edyta Fischer wohl nicht los: ob sie die Krankheit an ihre Söhne vererbt hat. Einen genetischen Test gibt es bisher nicht. Das bleibt also ungewiss – wie so vieles bei dieser seltenen Erkrankung.