Von Autoimmunerkrankungen sind etwa fünf bis zehn Prozent aller Menschen betroffen. Das Immunsystem stuft körpereigene, gesunde Zellen hierbei irrtümlich als fremd ein und bekämpft sie. Einige Autoimmunerkrankungen sind gut behandelbar, doch es gibt schwere Fälle, bei denen lebenswichtige Organe vom eigenen Körper angegriffen werden. So wie bei Tobias Knoll. Vor drei Jahren erkrankte er an dem Anti-Synthetase-Syndrom. Die Lunge sowie Muskeln und Gelenke waren entzündet. „Selbst einen Wasserkocher mit einem Liter Wasser konnte ich nicht mehr halten“, erinnert sich Knoll. Ärztinnen und Ärzte rieten ihm zu verschiedensten Behandlungen und Medikamenten, allerdings ohne nennenswerten Erfolg. Jede Bewegung fiel ihm schwer, seinen Beruf als katholischer Pfarrer in Sindelfingen konnte er nicht mehr ausüben.

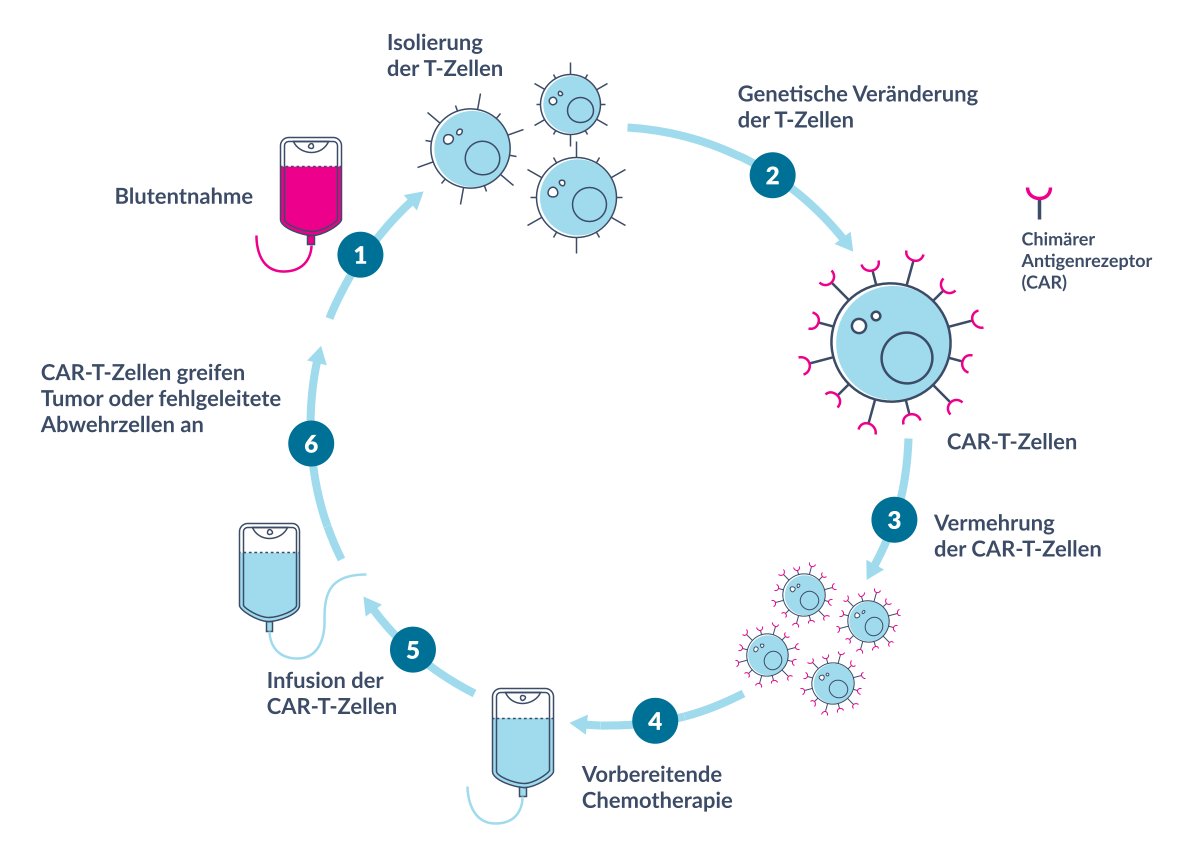

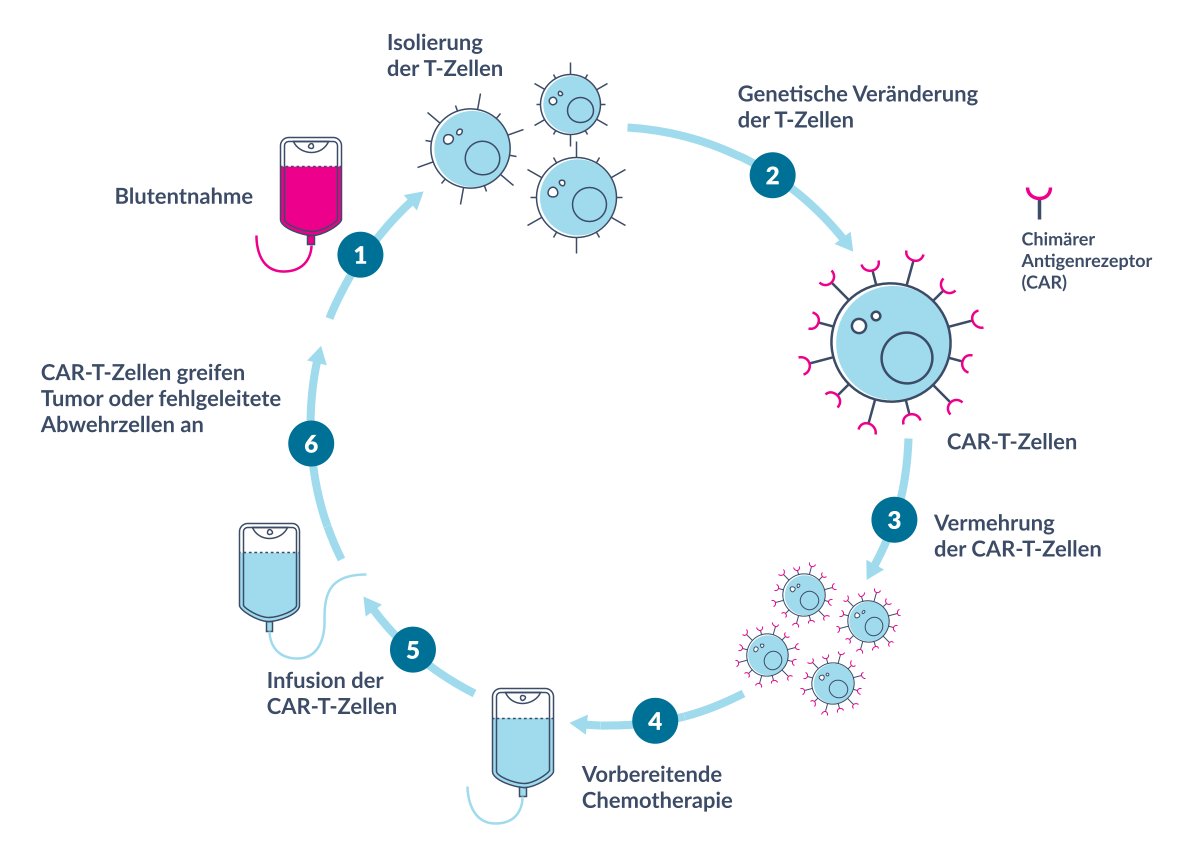

Ein Arzt überwies ihn schließlich an die Abteilung für Rheumatologie am Universitätsklinikum Tübingen. Vor zwei Jahren bot man ihm hier an, eine CAR-T-Zelltherapie zu machen. Eigentlich gedacht für die Krebstherapie, werden die Anwendungsmöglichkeiten von CAR-T-Zellen immer größer. Die Teams der Abteilungen für Innere Medizin II und Kinderheilkunde I forschen gemeinsam an neuen klinischen Einsätzen von CAR-T-Zellen bei Erwachsenen sowie Kindern und Jugendlichen. Erste Erfolge hatten sie bei Patientinnen und Patienten mit Blutkrebs. Für die Therapie werden bestimmte Zellen, sogenannte T-Zellen, entnommen und im Labor genetisch verändert. So werden sie zu CAR-T-Zellen und können andere Immunzellen, sogenannte B-Zellen, erkennen. Wenn sich die B-Zellen zu schädlichen Krebszellen entwickeln, können die T-Zellen sie unschädlich machen. Auch bei Autoimmunerkrankungen sind fehlgesteuerte B-Zellen beteiligt. Es entstand die Idee, dass eine gegen B-Zellen gerichtete CAR-T Zelltherapie auch bei Autoimmunerkrankungen wirksam sein könnte. Werden die B-Zellen von den CAR-T-Zellen zerstört, kann sich das Immunsystem normalisieren und die schädlichen Antikörper können reduziert werden.

CAR-T-Zellen werden im Speziallabor hergestellt

Auch wenn die Forschung und Behandlung mit CAR-T-Zellen noch am Anfang steht, war sie für Tobias Knoll die Rettung. „Man fühlt sich sehr perspektivlos, wenn man hört, dass alle Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft sind“, sagt der Theologe. CAR-T-Zelltherapien bringen auch Risiken mit sich. Nebenwirkungen wie Infektionen, Störungen des Nervensystems oder ein Antikörpermangel können entstehen. „Deshalb kommen CAR-T-Zelltherapien eher bei fortgeschrittenen Erkrankungen zum Einsatz, bei denen man sonst keine Therapieoptionen mehr hat“, erklärt Prof. Dr. Jörg Henes, Leiter des Bereichs Rheumatologie in der Abteilung für Innere Medizin II des Universitätsklinikums. Risiko und Chancen der Therapie wiegen Ärztinnen und Ärzte gemeinsam mit Patientinnen und Patienten ab.

Für die Therapie wurde Knoll zunächst Blut abgenommen. In einem Labor wurden die T-Zellen isoliert und gentechnisch so verändert, dass sie bestimmte Rezeptoren haben, die B-Zellen erkennen. Während die CAR-T-Zellen im Labor vermehrt wurden, erhielt Knoll eine Chemotherapie, um das körpereigene Immunsystem zu hemmen. Per Infusion gelangten die CAR-T-Zellen danach in den Blutkreislauf, um die B-Zellen, die schädliche Antikörper produzieren, anzugreifen.

Von der Blutentnahme bis zur Infusion der CAR-T-Zellen vergehen etwa zwei Wochen.

Von der Blutentnahme bis zur Infusion der CAR-T-Zellen vergehen etwa zwei Wochen.

Dass die CAR-T-Zellen insbesondere bei zeitkritischen Fällen schnell zur Verfügung stehen können, ist nur durch die besonderen Labore am Uniklinikum möglich. Die Herstellung vor Ort ist technisch anspruchsvoll, hat aber viele Vorteile: „Wenn Ärztinnen und Ärzte gemeinsam mit den Betroffenen entscheiden, dass eine CAR-T-Zelltherapie durchgeführt werden soll, können die Zellen in zwei Wochen da sein. Besonders bei einem kritischen Gesundheitszustand ist das ein großer Vorteil“, erklärt Prof. Dr. Claudia Lengerke, Ärztliche Direktorin der Inneren Medizin II.

Therapie ist bei Autoimmunerkrankungen effektiv

Zwei Jahre sind seit der Therapie vergangen. Noch ist Tobias Knoll oft erschöpft, doch der Unterschied ist im Vergleich zu vor zwei Jahren enorm. Seine Muskelkraft kommt zurück, sich ohne Hände aus dem Bett aufschwingen ist wieder möglich. Die Laboruntersuchungen und die Bildgebungen bestätigen den Erfolg der Therapie. Die zuvor massiv erhöhten Muskelwerte und die MRT-Bilder der Muskeln haben sich normalisiert. Nicht nur bei Knolls Autoimmunerkrankung haben Lengerke und ihr Team die CAR-T-Zelltherapie bisher erfolgreich angewendet, sondern auch bei Patientinnen und Patienten mit Systemischer Sklerose, Myositis, Rheumatoider Arthritis oder Multipler Sklerose. Essenziell dafür ist ein interdisziplinärer Austausch zwischen Zelltherapeuten und Expertinnen und anderer Disziplinen wie der Rheumatologie und der Neurologie.

Knolls Entscheidung für die CAR-T-Zelltherapie war die richtige: „Ich bin sehr froh, dass ich hier an der Uniklinik die entsprechenden Ärztinnen und Ärzte gefunden habe, die mir helfen konnten.“ Weitere Studien sollen nun die Anwendung und Wirkung von CAR-T-Zellen bei Autoimmunerkrankungen und verschiedenen Krebserkrankungen erforschen. Drei klinische Studien sind in Vorbereitung und sollen im Jahr 2025 starten.