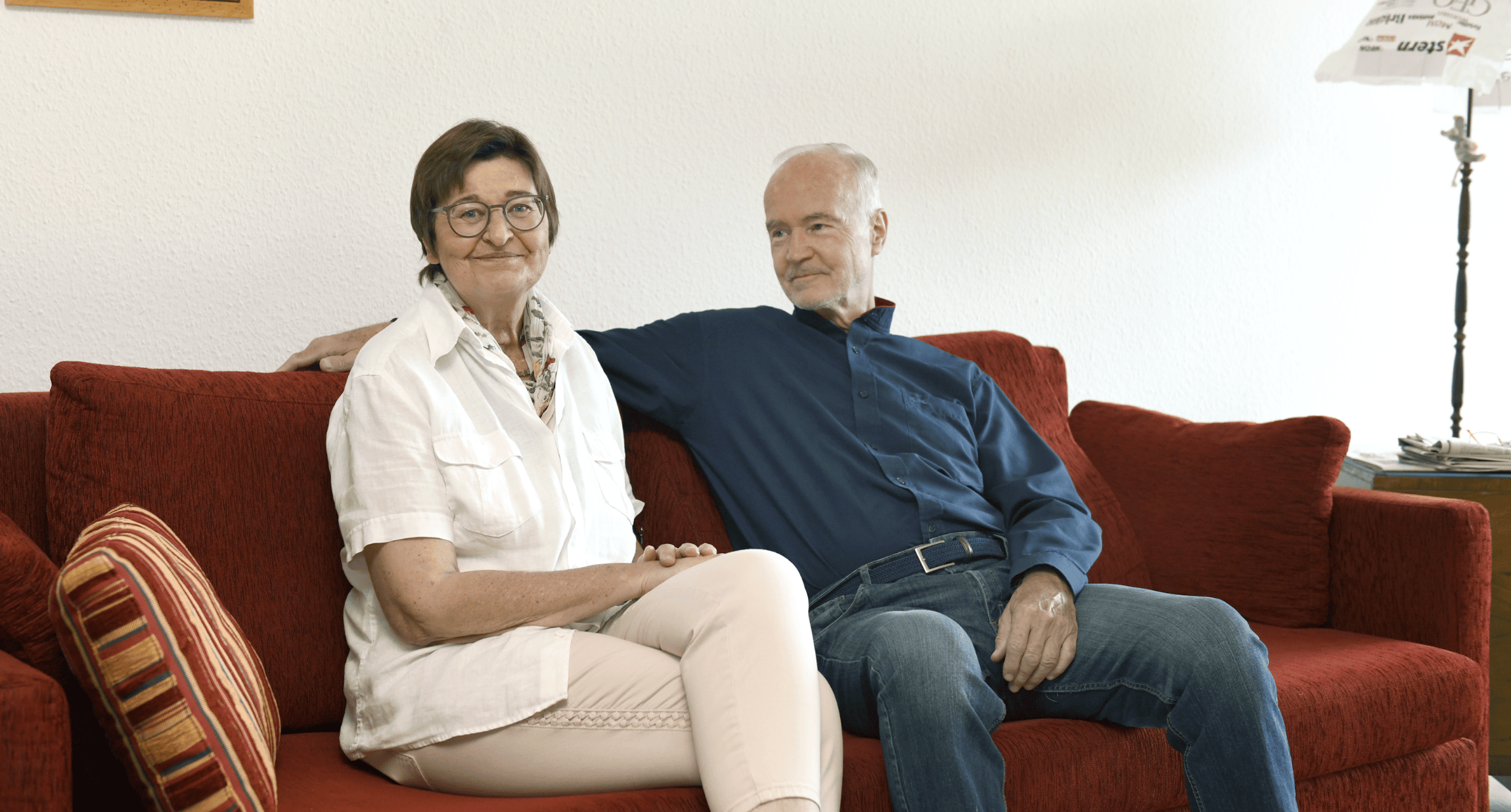

„Ich war schon lange bereit, meiner Frau eine Niere zu spenden. Eine Niere reicht, um zu leben," sagt Klaus Sommer. An das Risiko einer so großen Operation habe er nie gedacht. Als Nephropathologe hatte er Zeit seines Lebens ständig mit Nieren zu tun und eine nüchterne, pragmatische Sicht auf das Leben. Während er das sagt, beobachtet ihn seine Frau Ruth (Name geändert) lächelnd. Er habe es ihr einfach gemacht, dieses Geschenk anzunehmen, sagt die 49-Jährige. Es gab eigentlich nur einen wirklich schwierigen Moment: „Als er für die Operation abgeholt wurde, dachte ich: Es wird doch alles gut gehen, oder?" erinnert sie sich.

Bei Ruth Sommer war es die dritte Niere, die ihr transplantiert wurde. Sie kam bereits mit einer Nierenerkrankung zur Welt, musste schon als Kind operiert werden und verbrachte viele Wochen im Krankenhaus. „Ich fühlte mich eigentlich nie wirklich krank. Ich hatte eine schöne Kindheit, ich hatte Spaß," berichtet sie. Und diesen Spaß, die lebensbejahende Einstellung, hat sie auch durch ihr jahrelanges chronisches Leiden nicht verloren. Den Operationen im Kindesalter folgte das Nierenversagen, gerade als sie ihre Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin machte. Ihre Nieren waren nicht mehr in der Lage, Schadstoffe ausreichend aus dem Blut zu filtern. Ruth Sommer musste zur Dialyse, um das Blut zu reinigen – dreimal in der Woche, jeweils fünf Stunden. „Es war klar, dass ich eine Spenderniere brauchte. Dann, nachts um halb vier, kam der Anruf aus dem Tübinger Uniklinikum. Die Spenderniere wurde implantiert und ihr ging es sofort besser. „Es war fantastisch, wieder uneingeschränkt essen und trinken zu können," erinnert sie sich. Doch keine Spenderniere hält ewig. Im Schnitt zehn Jahre.

Unterschiedliche Blutgruppen: Früher ein Problem

Ruth Sommers neues Organ funktionierte zehn Jahre lang, dann kam wieder die Zeit der Dialyse. Dieses Mal über das Bauchfell: Viermal, später fünfmal am Tag, mussten zwei Liter Spüllösung in ihrem Körper für die Blutreinigung ausgetauscht werden. Ein Verfahren, das zwar zu Hause durchgeführt werden kann, aber dennoch Lebensqualität kostet – und letztendlich auch Lebensdauer. „Ihr Schlafzimmer sah aus wie eine Intensivstation", erinnert sich ihr Mann Klaus. Bis heute jagt ihr das Aufreißen eines Kartons einen unangenehmen Schauer über den Rücken, denn täglich mussten damals Pakete mit den entsprechenden Beuteln für die Blutreinigung in die Wohnung geschleppt und aufgerissen werden. Nun wartete sie wieder auf ein Organ. Bereits damals dachte ihr Mann über eine Lebendspende nach. Er erkundigte sich bei befreundeten Kolleginnen und Kollegen. Doch damals haben alle abgeraten – er passte nicht. Denn das Ehepaar hat unterschiedliche Blutgruppen, damals ein unlösbares Problem für eine Lebendspende. Ruths beiden Schwestern hingegen passten und waren auch beide bereit. Doch es sollte nicht sein: Bei der Voruntersuchung stellte sich heraus, dass beide nicht gesund genug waren. Bei einer ihrer Schwestern wurde ein Pankreastumor gefunden – noch klein genug, um ihn erfolgreich zu entfernen. Eine spätere Diagnose wäre einem Todesurteil gleichgekommen.

Gesetzliche Kriterien für eine Lebendspende

Lebendspenden von Organen sind im deutschen Transplantationsgesetz streng geregelt: Infrage kommen vor allem nahe Angehörige, Eltern, Geschwister, Ehegatten oder eingetragene Partner. Doch auch Menschen, die dem Empfänger „in besonderer persönlicher Verbundenheit nahestehen“, können spenden. Eine Lebendspendekommission der Landesärztekammer prüft, ob der Spender freiwillig, ohne finanziellen Druck und im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte in die Spende einwilligt. Und vor allem: Der Spender muss kerngesund sein. „Wir entnehmen dem Spender seine Reserve für Sondersituationen. Das muss vor allem einem jungen Spender klar sein. Denn er könnte seine zweite Niere noch dringend brauchen, etwa nach einem Autounfall.

Auch die Chemotherapie bei einer Krebserkrankung kann an die Nieren gehen, da sind möglicherweise zwei besser als eine“, führt Dr. Martina Guthoff aus. Und inzwischen gibt es in der Presse immer wieder Berichte von Erkrankungen nach der Spende: Einige wenige Betroffene klagen über das „Chronische Fatigue Syndrom“, das sich in Müdigkeit und Leistungseinbrüchen äußert. Eine eindeutige medizinische Erklärung gebe es hierfür nicht, sagt Guthoff, man müsse es aber erwähnen.

Im Mai bekam Ruth Sommer schließlich ihre zweite Spenderniere von der Warteliste. Auch diese Operation verlief problemlos. Doch einige Jahre später entwickelte sie eine Krankheit, welche die Niere zerstörte. Trotz Behandlung kam es zu einer weiteren Verschlechterung. Klar war nun: Dieses Organ hängt am seidenen Faden. Und nun kamen ihr Mann und die Lebendspende wieder ins Spiel. Denn mittlerweile sei die Blutgruppe in den meisten Fällen kein Hinderungsgrund mehr, erklärt Prof. Martina Guthoff, geschäftführende Oberärztin des Bereichs Transplantation in der Sektion Nieren- und Hochdruckkrankheiten am Universitätsklinikum Tübingen. Dafür entfernen Medizinerinnen und Mediziner mit einem speziellen Filter selektiv die Blutgruppen-Antikörper aus dem Blut des Empfängers und hemmen mithilfe von Medikamenten deren Neubildung. „Früher waren 20 Prozent aller Lebendspender aufgrund einer Blutgruppeninkompatibilität zwischen Spender und Empfänger nicht durchführbar“, berichtet Guthoff.

Kampf gegen die HLA-Antikörper

Doch damit war nur ein Problem bei Ruth Sommer gelöst: Denn wie viele Patienten, die ein zweites oder drittes Organ bekommen, hatte sie HLA-Antikörper im Blut. HLA-Moleküle sind der genetische Fingerabdruck jeder Körperzelle. Daher bildet das Immunsystem Antikörper, wenn es fremden HLA-Merkmalen ausgesetzt wird: Diese Antikörper werden beispielsweise aufgrund früherer Transplantationen gebildet, und sie führen, wenn sie gegen das neue Organ gerichtet sind, nach einer weiteren Transplantation zu einer sofortigen Organabstoßung. Hinzu kam, dass Ruth Sommers Antikörper auch gegen das HLA-System ihres Mannes gerichtet waren, also gewissermaßen gegen seinen genetischen Fingerabdruck. „Man kann in Einzelfällen auch über diese Barriere hinweg transplantieren, indem im Vorfeld der Transplantation auch gegen diese Antikörper behandelt wird“, erläutert Professor Dr. Nils Heyne, Leiter der Sektion Nieren- und Hochdruckkrankheiten am Uniklinikum. Für stark HLA-sensibilisierte Patientinnen und Patienten sei eine solche Konditionierung oftmals der letzte Weg. Als eines der wenigen Zentren in Deutschland sei dies in Tübingen zwar möglich, allerdings nur in ausgewählten Fällen. Es bleibe schwierig und sei keinesfalls Routine.

Bei Ruth Sommer hat es glücklicherweise geklappt. Immunsuppressiva und regelmäßige Kontrollen lassen sie nun ihr Leben genießen – ohne Dialyse. Und sie achtet auf dieses Organ, ihr Geschenk: „Ich werde keine großen Reisen mehr unternehmen, auch wenn es meinen Mann oft in die Ferne zieht. Das kann er gerne mit Freunden machen“, sagt sie. Sie sei einfach froh, nun ihren ganz normalen Alltag leben zu können.

25 bis 30 Prozent sind Lebendspenden

Die meisten Nieren, die in Deutschland transplantiert werden, stammen von verstorbenen Spendern. Allerdings dauert es im Schnitt sechs bis sieben Jahre, bis ein Spenderorgan zur Verfügung steht – denn es gibt viel zu wenige Organspenderinnen und Organspender in Deutschland. 25 bis 30 Prozent aller Spenden sind deshalb Lebendspenden. Der Vorteil: Lebendspenden können transplantiert werden, bevor Patientinnen und Patienten an die Dialyse müssen. Die Überlebensrate ist bei Lebendspenden dadurch höher im Vergleich zu der Transplantation der Niere einer verstorbenen Person. Und der größte Vorteil: Bei der Lebendspende vergehen nur sehr wenige Stunden zwischen Entnahme und Transplantation – ein Grund, dass die Erfolgsaussichten sehr gut sind. „Diese Patientinnen und Patienten haben die besten Prognosen“, fasst Guthoff zusammen.