Das menschliche Innenohr liegt tief im Schädel verborgen und ist nur mit großem Aufwand zugänglich. Gewebeproben lassen sich nicht entnehmen, ohne das Gehör oder Gleichgewicht dauerhaft zu schädigen. Deshalb nutzen Forscherinnen und Forscher traditionell Tiermodelle, vor allem die Maus, um die Funktion des Innenohres und Ursachen von Hörstörungen zu untersuchen. Doch viele Erkenntnisse aus Tiermodellen lassen sich nur eingeschränkt auf den Menschen übertragen.

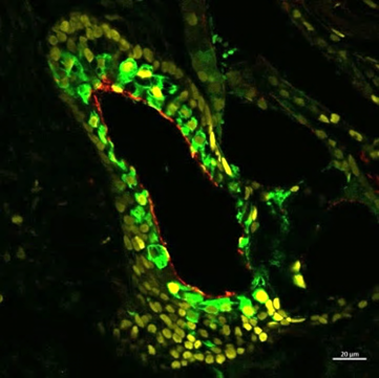

Um diese Lücke zu schließen, wurden in den letzten Jahren neuartige Modellsysteme entwickelt: sogenannte Organoide. Dabei handelt es sich um dreidimensionale Zellaggregate, die aus menschlichen pluripotenten Stammzellen entstehen. Diese Stammzellen können zum Beispiel aus Haut- oder Blutzellen gewonnen und im Labor so gesteuert werden, dass sie sich zu innenohrähnlichen Strukturen entwickeln. Organoide eröffnen damit die Möglichkeit, die Entstehung und Funktion des menschlichen Innenohres erstmals direkt im Reagenzglas zu untersuchen – und neue Ansätze für Therapien zu entwickeln.